2025年02月のメルマガ

2025年02月のメルマガ

来院が"週2回"の理由とは…? 日本自律神経研究会 No.291

配信日:2025.02.25

こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。

私の患者さんの半数は、1週間に2回のペースで来院しています。

この話をすると同業の方は驚かれます。

症状が悪化している方を確実に改善させるためには、この頻度が必要だと私は考えています。

なぜなら 「脳の機能低下」 や 「代謝力の低下」 が起きているからです。

◆ 脳の機能が低下すると、何が起こるのか?

脳の機能低下を分りやすく説明するために 「会話」 を例にしてみましょう。

人と話をする時、脳は次のような働きをします。

- 相手の表情を認識する → 後頭葉

- 相手の言葉を聞く → 側頭葉

- 意味を理解する → 前頭葉

- 瞬時に記憶する → 前頭葉

- 適切な返答をする → 前頭葉

さらに、

- 感情のコントロール

- 計算

- 記憶の想起

- 未来予測

- 雑音の排除

- 問題への集中

これらの作業を瞬時に、そして正確に行う必要があります。 しかし、脳の機能が低下しているとこれらの処理ができなくなります。

すると…

- 仕事や家事がスムーズにできない

- 段取りや優先順位が分からない

- その結果、ストレスが更に増えていく

といった問題が生じ、症状が悪化してしまいます。

◆ 脳の機能が低下している人へのNG施術は…?

脳の機能が低下している人は、代謝力も極端に低下しています。

そのため、一度に強い施術を行うと体調が悪化することが多々あります。

これを「好転反応」と呼ぶ人がいらっしゃいますが、単純に「患者さんの代謝力を考えずに施術をしすぎた結果」にすぎません。

重要なのは、「低負荷高回数」の施術を行うこと。

これは、生理学的にも明確なことです。

だからこそ、当院では症状の重い方には週に2回の施術をおすすめしているのです。

ちなみに、私の知っているオーストラリアにいる一流のカイロプラクターは、1日2回の施術を推奨しています。

◆ 「脳の機能低下」は、どうすれば改善できる?

「じゃあ、どうすれば脳の機能は回復するのか?」

実は、単に 「休めばいい」 というわけではありません。

むしろ、適切な刺激を与えないと回復が遅れます。

たとえば…

- 体のどこに、どんな働きかけをすればいいか?

- どんな施術が脳の回復を促すのか?

- 患者さんが自宅でできる対策は?

こうしたことを理解し正しくアプローチすることで、症状が改善していくのです。

◆ うつ・自律神経整体セミナー【ベーシックコース】

このような神経学的知識や理論、心理学や施術法が学べるのが 『うつ・自律神経 整体セミナー ベーシックコース』です。

- うつ病や自律神経失調症の根本的なメカニズム

- 脳の機能を回復させるための具体的な施術法

- 日常生活でできる、実践的な改善策

これらを分かりやすく解説します。

実際に参加された先生からは、

- 「患者さんが継続的に来院し、売上も安定した」

- 「慢性的な症状の患者さんが、明らかに改善しやすくなった」

- 「施術の組み立てが理論的にできるようになり、自信がついた」

という、うれしい感想をいただいています。

「早割期限」が迫っていますので、お申込みはお早めにどうぞ。

詳しくはこちらをご覧ください。

日本自律神経研究会 代表 鈴木直人

【締切間近】痛みを抑える脳のシステム 日本自律神経研究会 No.290

配信日:2025.02.20

こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。

今回のテーマは「痛み」。

「痛み」は脳にそのまま入ってくるものではなく、実は脳が痛みの強弱のコントロールを脳内や脊髄で行っています。

これを「痛覚抑制システム」と呼んだりします。

痛覚抑制システムは主に4つあります。 本日はこのメカニズムを簡単にご説明します。

◆大切な「痛覚抑制システム」

① 上行性疼痛抑制

体に痛みが生じると脊髄から脳へ信号が伝えられます。

この過程で、脳は痛みの特性や意味を知り痛みの抑制をしています。

② 下行性疼痛抑制

脳は痛みを受け取るだけでなく「痛みをブロックする」信号を脊髄へ送ります。

このメカニズムによって、痛みを感じにくくなり痛みが軽減されます。

③ 中脳辺縁ドーパミン系

「快楽ホルモン」とも呼ばれるドーパミンは、痛みを抑制します。

喜びを感じたとき、このシステムが活性化し痛みを和らげる作用を発揮しますが、ストレスが多いとこの働きが低下し痛みを感じやすくなります。

④ オピオイドシステム

体内にはモルヒネのような鎮痛作用を持つ物質(エンドルフィンなど)を分泌するシステムがあります。

これは「内因性オピオイド」と呼ばれ、特に運動後や深いリラクゼーション状態で活性化します。

この機能が働くと無駄な痛みを感じにくくなるのです。

難治性の痛みとは、これらの4つの「痛覚抑制システム」のどれか、あるいは全ての機能が低下していることで起こります。

もちろん、自律神経系はこれらに影響を与えますので、痛みが治らない方は自律神経の乱れも治す必要があります。

3月5日の『難治性の痛み改善セミナー』では、自律神経だけでなく、この「痛覚抑制システム」の改善方法をお伝えいたします。

ご興味のある方はこちらをご覧ください。

締切まであとわずかです。

参加ご希望の方はお早めにお申し込みください。

日本自律神経研究会 代表 鈴木直人

「心療内科では治らない」と気付き始めている 日本自律神経研究会 No.289

配信日:2025.02.17

こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。

厚生労働省によると…

精神疾患の患者数は9年間で約99万人も増加しています。

ちなみに千葉市の人口が97万人ですから、たった9年間で千葉市の人口以上に精神疾患数が増えたのです。

人口減少が続く中で、なぜ、精神疾患の患者さんは増えているのでしょうか。

それは、精神科や心療内科に通っても治らないからです。

このことに、すでに患者さん自身が気付き始めています。

「でも、どこに行っていいか分からない…」

と悩んでいる患者さんが多くいます。

そのため、これからの治療家に求められることは…

「このような患者さんを受け入れて改善させていくこと」だと私は思っています。

「うつ・自律神経失調症・パニック・発達障害・適応障害」など、精神科や心療内科に通っている多くの症状は体の施術で十分に改善します。

私はそれを二十数年間続けています。

困っている人たちは、他の消費を節約してでも治療をしてもらおうと来院してきます。

私の治療院の半数以上の患者さんは、自費治療で1週間に2回来院しています。

そうでなければ体調が悪くなるからです。

売上が下がっている治療院も多く出てきましたが、このように増え続ける症状に対応することで患者さんが増え売上も安定して増えていきます。

当研究会の会員の先生たちは、経営が安定している方がほとんどです。

4月から行われる『うつ・自律神経 整体セミナー ベーシックコース』では、

- うつや自律神経失調症などに対応するための知識・理論・テクニック

- 患者さんが納得する症状の説明方法

- 集客法&リピート法

など、「自律神経整体」をご自身の治療院へ導入する方法まで詳しくお教えします。

基礎からみっちり学べますので、セミナーが終わるころには専門家として恥じることのない知識と技術と自信がついているでしょう。

今なら早割もあります。詳しくはこちらをご覧ください。

日本自律神経研究会 代表 鈴木直人

慢性痛の原因は3つある! 日本自律神経研究会 No.288

配信日:2025.02.12

こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。

現在、『難治性の痛み改善セミナー』のテキストを作っていますが、作りながらも私自身が治療や患者さんへの説明の勉強になるな~とつくづく感じています。

ある症状に特化しながら脳や神経を見ていくと、分かりにくいものが非常に分かりやすくなってきますね。

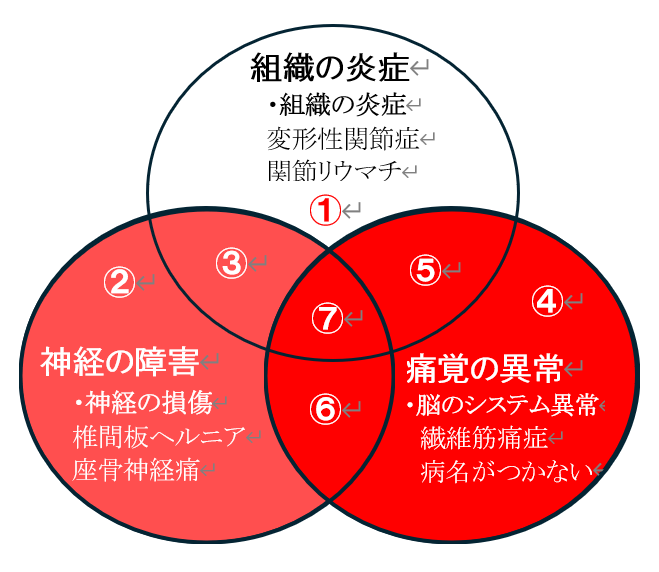

ところで、なかなか治らない痛みを「慢性痛」と言いますが、慢性痛の原因は3つあることをご存じですか?

これを知らないと、必死に治療をしてもなかなか治らないことになります。

まずは、下記の図をご覧ください。

赤色が濃いほど治しにくい痛みです。

例えば、椎間板ヘルニア。

あなたは「この痛みなら治るだろう」と思ってもなかなか治らない症状に出会うことはありませんか。

それは上記の図でいうと、⑥⑦の痛みだからかもしれません。

つまり、椎間板ヘルニアでも痛覚の異常という原因が重なっていると、ヘルニアの治療だけでは治らないのです。

このような感じで、痛みの原因が一つとは限らないのです。 ではその痛みの3つ原因を簡単にご説明しますね。

●慢性痛の種類によって治療が変わる

慢性痛には以下の3種類あり、原因が異なるため治し方も異なります。

① 組織の炎症

② 神経の障害

③ 痛覚異常

① 組織の炎症

組織の炎症による痛みは骨折や打撲のことですが、これは急性痛です。

組織の炎症による慢性痛の代表例は、変形性膝関節症や関節リウマチです。

骨折や打撲と違い、日々炎症が繰り返されるため慢性痛になります。

② 神経の障害

神経障害の慢性痛は、圧迫・絞扼・切断・ウイルス感染などで神経が損傷する痛みです。

代表的な疾患は、椎間板ヘルニア・座骨神経痛・手根管症候群などですが、その他にもウイルス感染である帯状疱疹や高血糖による神経損傷も含まれます。

特徴として…

- 電気が走るように痛む

- 何も刺激がないのに痛む

- 痛覚過敏や感変異(触角が痛覚に変更される=軽く触れるだけで痛い)

- 神経の障害部ではないところが痛む(異所性発痛)

このような特徴の痛みです。

③ 痛覚の異常

はっきりとした組織の炎症や神経の障害がないのに痛みがあるのが痛覚異常です。

痛覚変調とも言います。

原因は、脳や脊髄の「痛みを調整するシステム」が異常を起こし、通常なら感じない刺激を痛みとして認識してしまうことです。

代表的な疾患には、線維筋痛症、慢性疲労症候群などですが、病名がつかない痛みも多いです。

◆原因が2つ3つあることも…

我々は、患者さんの痛みの原因がこの3つのどれなのかを選別する必要があります。

原因が異なれば治し方も異なります。

実は難治性の痛みは、この3つの原因がすべて関わっていることも多いです。

図でいうと⑦ですね。

そのため、この3つの痛みのメカニズムをよく知り、施術法も習得する必要があります。

3月5日に行われる『難治性の痛み改善セミナー』では、この3つの痛みのメカニズムを脳科学や神経学を使い、わかりやすくご説明します。

もちろん、痛みの種類の見分け方と施術法もお教えいたします。

そして、心理的な痛みへの対応や患者さんへの説明法もお教えいたします。

なぜ、ここまで行なうのかというと、痛みというのは「不安」などの感情で大きくなってしまうからです。

そのため、

- 治療家が自信をもって施術すること。

- よどみなく痛みの原因や対策が説明できること。

これらが患者さんの痛みを治すのに必要なことなのです。

私の症例(57歳女性 右の股関節痛)も詳しくお話しいたします。

セミナーが終わるころには、痛みに対して自信をもって対応できるようになれるでしょう。

2月18日(火)までお申込みいただけると最大で7,000円割引になります。

詳細とお申込みは下記をご覧ください。

~慢性痛を神経学的に攻略~

『難治性の痛み 改善セミナー』 3/5

日本自律神経研究会 代表 鈴木直人

どんな症状もまずは自律神経から治す 日本自律神経研究会 No.287

配信日:2025.02.07

こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。

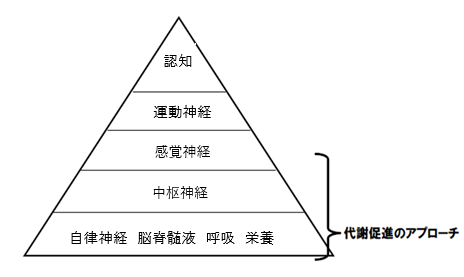

下の図をご覧ください。

これは症状を治す順番ですが、どんな症状も下から順番に治していくことが大切ということを表しています。

例えば…

人間関係でストレスを感じて不眠になっている患者さんが来院したとします。

あなたから見て、不眠はその人の性格からきていると感じたとします。

あなたは治療をしながらも…

「この人は性格が治らないと治療しても不眠は治らないよな~」

と考えてしまうことはありませんか。

不眠に限らず、このような患者さんはけっこういますよね。

「性格」とは上の図でいうところの「認知」のことです。

上の図が示していることは、治療の順番でもありますが、その影響力も示しています。

つまり、「性格=認知」は、運動神経で決まります。

運動神経は感覚神経によって決まり、

感覚神経は中枢神経(脳・脊髄)によって決まり、

中枢神経は、自律神経や脳脊髄液の流れ、呼吸や栄養によって決まります。

そのため、「この人は性格が原因だなー」と思える人も、自律神経をはじめ、下から順番に改善させていくと、性格も変わっていくのです。

実際私は、30年以上の治療家歴の中でそのような患者さんを数えきれないほど見てきています。

◆体調が悪ければ性格も悪くなる

例えば、あなたも体調が悪い時はイライラしたりネガティブに考えたりすることはありますよね。

話が長くなるので説明ははぶきますが、実はこれ、人間が生きていくために必要な反応なのです。

そしてこれが続けば、イライラしやすかったりネガティブに考えたりする性格になってしまいます。

また、姿勢が悪い患者さんがいるとします。

姿勢を保てるのは、運動神経が筋肉を緊張させているからです。

その筋肉に指令を出しているのは運動神経です。

そして運動神経は、感覚神経の情報をもとに筋肉に指令を出しています。

地面が斜めになっているところに立つ場合、斜めになっていることを感覚神経が感じ、その感覚情報をもとに様々な筋肉を運動神経が微調整します。

そのため、感覚神経が狂えば運動神経も狂い、姿勢も乱れます。

もちろん、中枢神経が狂えば感覚神経も狂い、自律神経が乱れれば中枢神経も乱れます。

◆ボトムアップアプローチが原則

上の図の下から順に治していくことをボトムアップアプローチといいます。

これが治療の原則だと私は思っています。

まずは自律神経の乱れを調整し、脳脊髄液の流れを促進し、呼吸深くし、栄養を整える。

これができれば、多くの症状は改善するか改善しやすい状態になるため、どんな方法でも改善に向かっていきます。

◆『うつ・自律神経 整体セミナー』 4月開催

このボトムアップアプローチを学べるのが4月から開催する

『うつ・自律神経 整体セミナー ベーシックコース』です。

ベーシックコースで学べるものは、うつ病や自律神経失調症、パニック・発達障害・適応障害などに対する知識やテクニックだけではありません。

患者さんとの会話がうまくいくためのコミュニケーション法・マーケティングツールの作り方・各症状の説明方法など「自律神経専門の整体」という高価格の治療メニューの導入方法まで学べる内容になっております。

ご興味ある方はこちらをご覧ください。

日本自律神経研究会 代表 鈴木直人

痛みの原因は筋肉や関節ではなく脳にある 日本自律神経研究会 No.286

配信日:2025.02.04

こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。

なかなか治らない痛みを慢性痛といいますが、国際疼痛学会では3か月以上続く痛みを慢性痛と定義しています。

しかしこれは、急性期の原因が続いているのではなく、脳や神経の機能低下が原因になります。

例えば、膝の痛み。

初期は筋肉・関節・靭帯に原因があることが多いですが、時間が経つと脳や神経に原因がシフトします。

そのため、筋肉・関節・靭帯が治っても膝は痛み続けるのです。

◆痛みとメンタルの深い関係

精神疾患を抱える方が慢性痛になる確率は、そうでない方の2倍以上です。

- うつ病 🡆 2.2倍

- パニック障害 🡆 3.4倍

- PTSD 🡆 3.2倍

さらに、20歳以上の5人に1人が慢性痛を感じているというデータもあります。

こうしたデータを見れば、治療家にとって「慢性痛」を理解することがいかに重要か分かりますよね。

◆「難治性の痛み」とは?

慢性痛の患者さんは、「うずくような痛み」「鋭い痛み」「重い痛み」「チクチクする痛み」「ビリビリする」など、多様な痛みを訴えます。

中でも特に厄介なのが、鎮痛剤が効かない痛みです。

鎮痛剤が効かないため、患者さんは我慢するしかありません。

辛いですよね。

これが「難治性の痛み」と呼ばれるものです。この痛みに悩む患者さんは非常に多く、治療家としてこの難問を解決できるかどうかが、今後の治療のカギを握ることになります。

◆『難治性の痛み 改善セミナー』 3月5日開催

このセミナーでは、以下のことを徹底解説します。

- 痛みについての脳科学・神経学的メカニズム

- 慢性痛を引き起こす神経の過敏化や感覚変異とその対策

- 「しつこい痛み」を改善する実践的アプローチ

- 心が生み出す痛みへのアプローチ

ご興味ある方はこちらをご覧ください。

日本自律神経研究会 代表 鈴木直人